『2040年に実現させたいありたい未来の食の姿』をテーマに2回目のワークショップを開催しました。

DAY1 の振り返り

『Day1』では未来の社会を想像するために359個のアイデアが「発散」されました。

✔ 自然と生活のバランスを再定義してフードロスのない社会をつくる。

✔ 国や世界規模で食品の流通を管理して、適所に適時流通する。

✔ 生産から廃棄まで自然の循環エネルギーだけでまかなえる社会

✔ 品種改良を進めて消費期限のない食材を開発し、フードロスがなくす!

✔ 食生産のスピードを自由にコントロールして生産・消費のバランスをとることができる社会

✔「仙豆」のような食べ物を作って食べる量を極限まで減らし食べ物そのものの量を減らしていく。

✔ 生き物の骨まで可食化することで肺k量を大幅に減らす。 ✔ 人類光合成生物化計画!

✔ 低エネルギー・新エネルギーによる新たな冷蔵・冷凍技術。✔ 食品が受注生産になり作り置きロスがなくなる。

✔ 室温でも保管可能な容器やパッケージ技術が進化し、いつでもどこでも消費期限を気にせず食を楽しめる生活!

✔ 食べれるものの守備範囲が今より3倍広い生活! ✔ 冷蔵庫を使わずに保管できる肉や野菜を生産する社会

Day1では、フードロスにはフード以外のロスが含まれている、可食域を増やすには様々なアプローチがある、生産と消費をマッチングさせることがフードロス削減の本質ではないか、という気づきがありました。

DAY2ではアイデアの具体化を発見・定義していきます。

それでは、Let’s Start !!

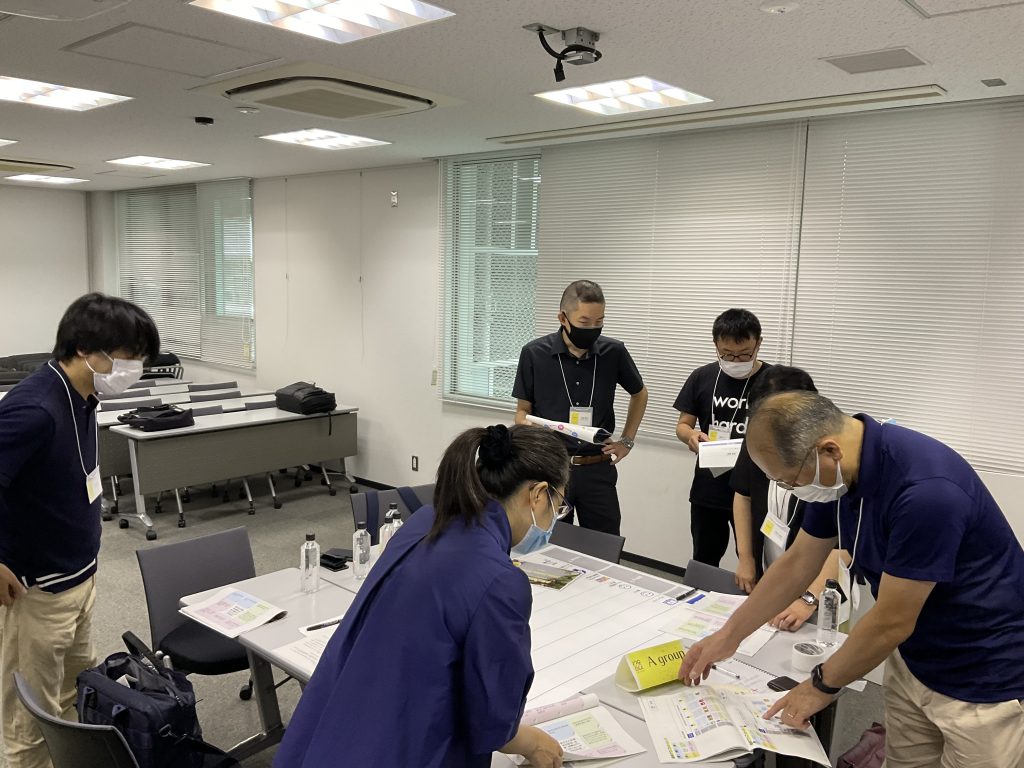

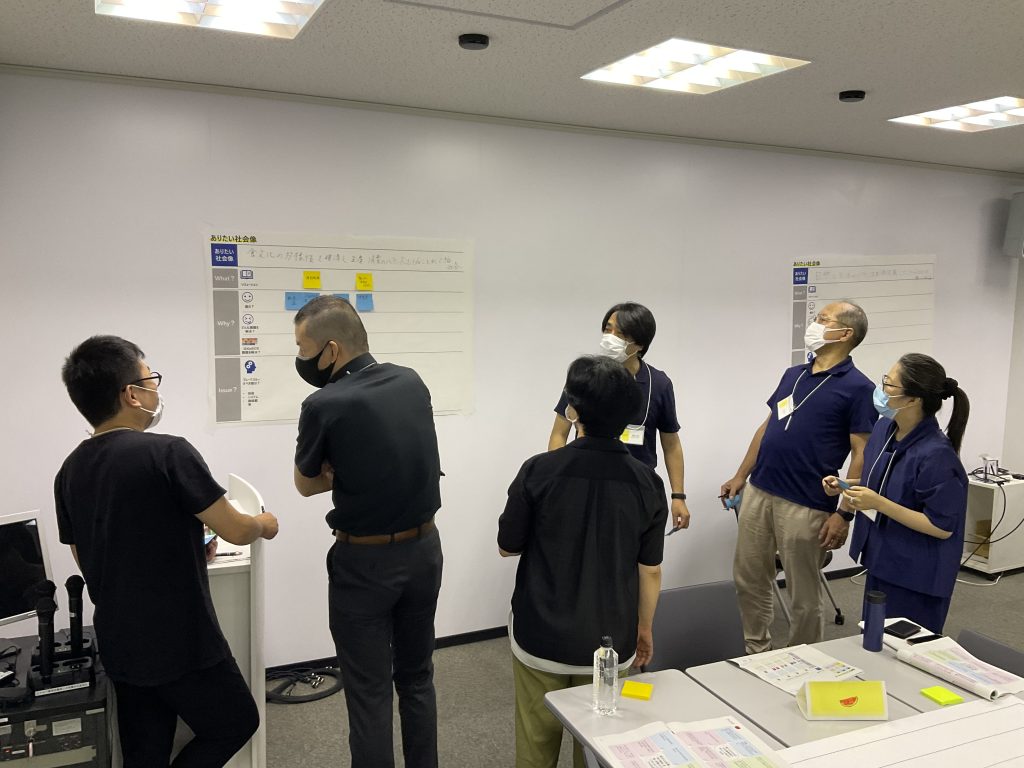

例えば、「食文化の多様性を確保し、生産・消費のバランスをとることができる社会」像のソリューションは、「凍結乾燥」・「腐らない保存技術」・「長期保存」が挙げられました。

「輸送業者」・「流通保管業者」・「加工業者」・「消費者」・「飲食業者」・「料理人」・「技術者」・「サプライチェーン関連業者」・「自治体」・「グローバル・環境団体」・「NPO」がステークホルダーになるのではという議論に至りました。

「保管スペースを増やせる」・「輸送エネルギーが減る」・「過剰生産による価格低下が防げる」・「シーズの社会実装が可能になる」・「災害時の食料供給」・「無駄な土地利用が減り森林破壊を防げる」が解決されるのでは?という議論に至りました。

- コスト

- 凍結乾燥技術

- 輸送技術

- 高速輸送(どこでもドア?)

- 食品を小さくする技術

- 輸送機関に熟成させる技術

- 低温で生産できる技術

- 保管スペースの確保

- 導入のための生産者の育成

- 社会(消費者・企業・政府)が行動するようにフードロスを考慮する価値観

上記のような多様なアイデアをビジョンへ落とし込んでいき、DAY 3ではこれまでのワークショップを振り返り、拠点ビジョンを決定していきます!

ワークショップ後、参加された研究者・企業様へインタビューしました。

道田悦代 主任研究員

白石奈津子 講師

大槻恒裕 教授

藤田克昌 PL

産学官・プロジェクト推進室 米倉幸仁 様

サステナビリティ推進室 久保田靖文 様

AMS事業部 長尾博文 様

菅原由美 教授

廣瀬哲也 教授

長久保 白 助教

住村 欣範 准教授

新間秀一 准教授

天野 凌 様